Claves semanales del 7 al 11 de abril de 2025

07 de abril de 2025

3 min de lectura

La reciente ofensiva arancelaria lanzada por Estados Unidos ha sacudido los cimientos del comercio global. Con un nuevo paquete que incluye un arancel universal del 10% y recargos “recíprocos” de hasta el 50% contra 57 países, la administración Trump no se limita a redefinir la política comercial estadounidense: desafía abiertamente el andamiaje de la globalización tal como la conocíamos. A simple vista, el mensaje es claro —y agresivo—: América quiere competir desde una posición de fuerza.

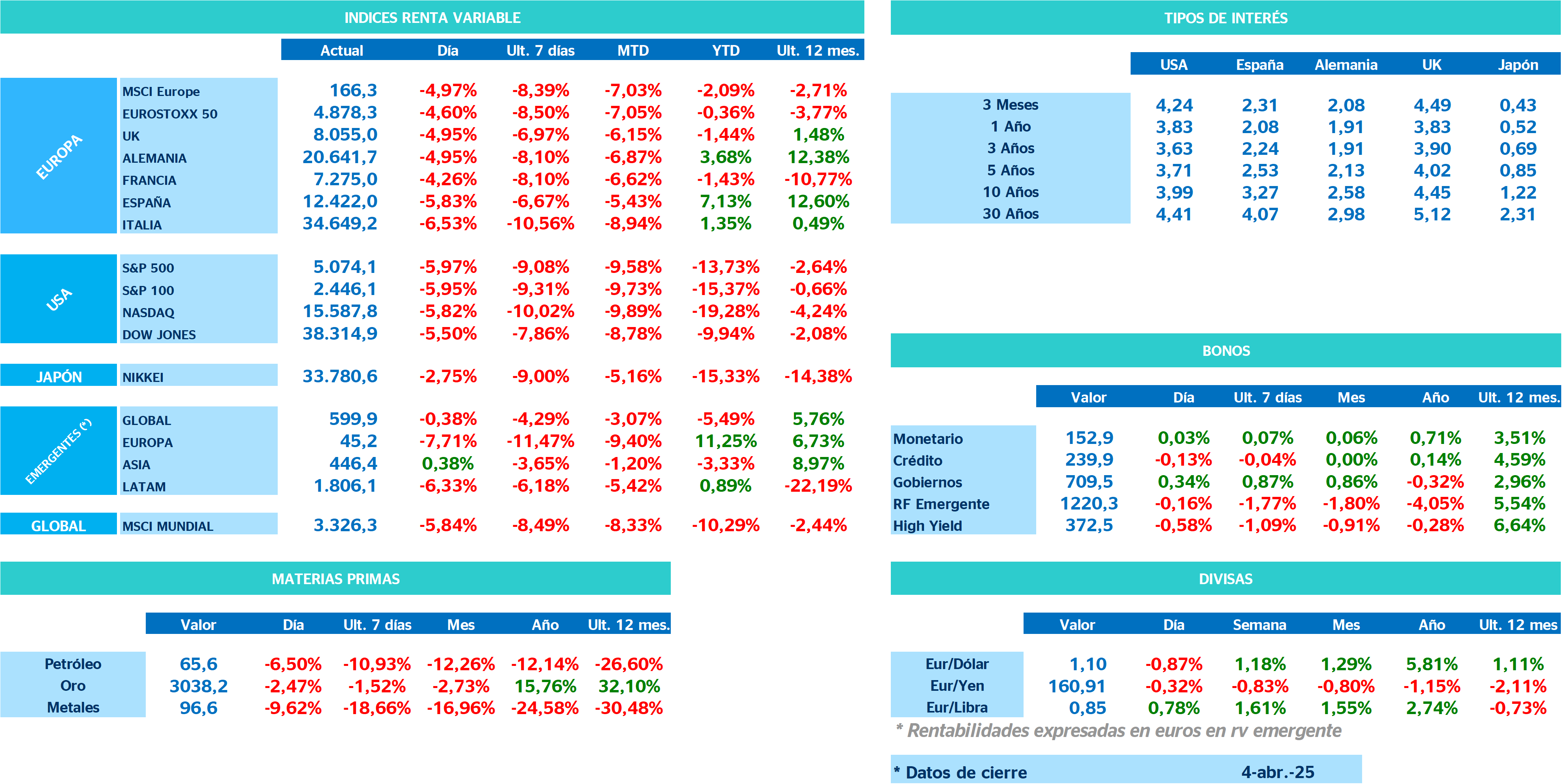

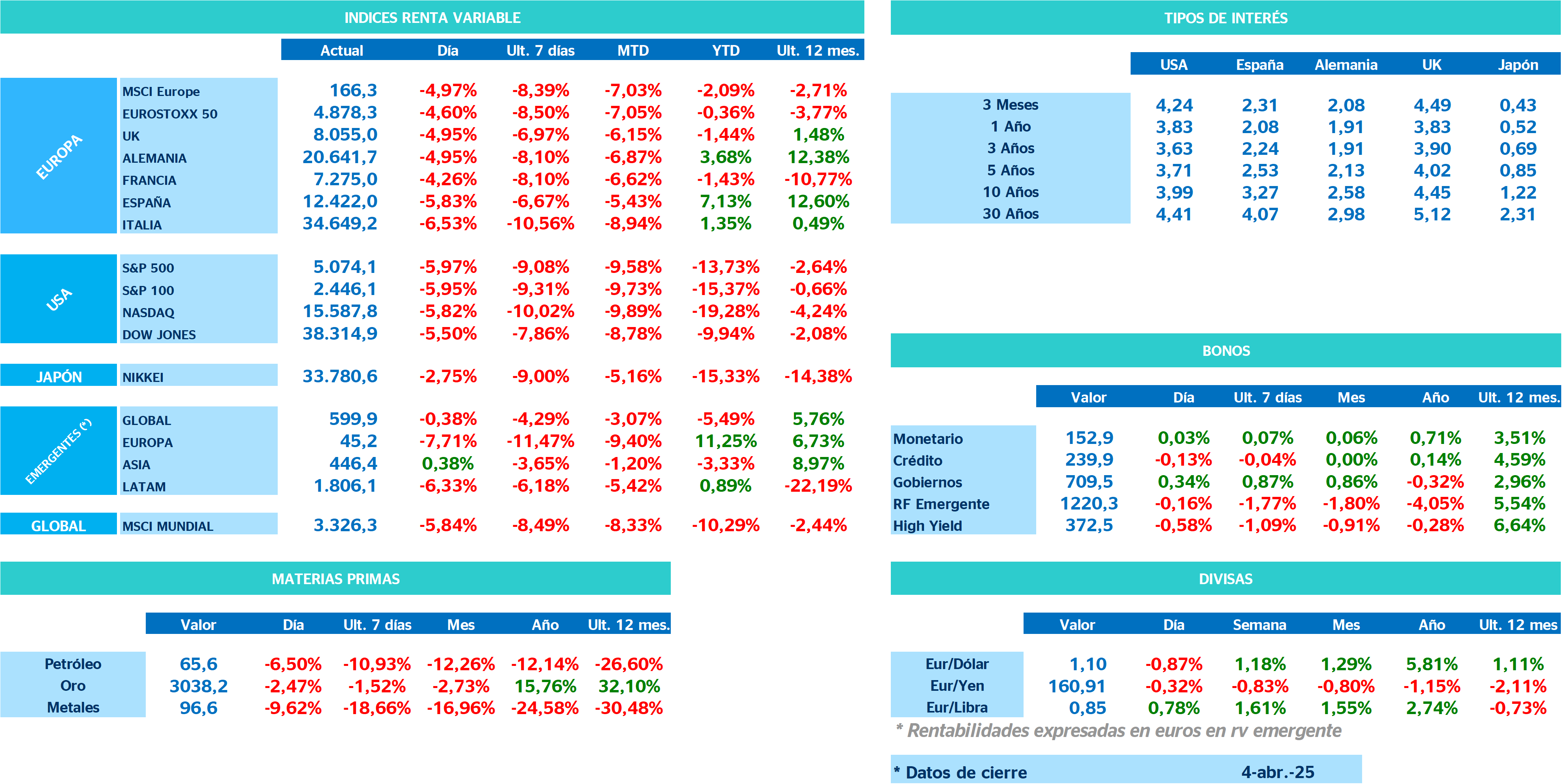

Monitor de mercado

Sin embargo, sería un error asumir que este escenario ha llegado para quedarse tal y como se ha presentado. Más allá del dramatismo retórico y el diseño maximalista de las medidas, lo que se perfila es una estrategia negociadora basada en presión, destinada a redibujar relaciones bilaterales más favorables a Estados Unidos. En este contexto, conviene mirar más allá del ruido inmediato y analizar las posibles trayectorias que este giro proteccionista puede adoptar, así como sus implicaciones para el crecimiento, la inflación y la estabilidad macroeconómica global.

El impacto económico de los nuevos aranceles puede analizarse a través de dos canales principales. En primer lugar, el canal de la actividad económica, por el cual se encarecen bienes importados —tanto de consumo como intermedios—, afectando negativamente a la inversión y al consumo, en particular en sectores manufactureros y exportadores. En segundo lugar, el canal inflacionario, que en Estados Unidos se presenta de forma clara: al subir los costes de los productos importados, se trasladan presiones a los precios internos, en un contexto donde la inflación ya venía cediendo trabajosamente.

A este choque se suma una dosis elevada de incertidumbre, que paraliza decisiones de inversión, distorsiona expectativas y agrava la volatilidad financiera. Sin embargo, su efecto real dependerá de si estas medidas se consolidan o si, por el contrario, sirven como punto de partida para una renegociación del orden comercial. Con esto en mente, cabe explorar los distintos escenarios posibles.

En un escenario base, que consideramos el más probable, el conflicto arancelario no desaparece, pero se modula. Tras la fase de impacto inicial, se abre paso una etapa de negociación bilateral que permite a ciertos socios estratégicos obtener exenciones o reducciones parciales. La arquitectura multilateral sigue debilitada, pero no colapsa. El comercio global se fragmenta parcialmente, pero sin desembocar en una ruptura generalizada. La economía global absorbe el golpe, con una ralentización desigual, especialmente en los países más orientados a la exportación. En Estados Unidos, la inflación muestra mayor resistencia a la baja, lo que obliga a la Reserva Federal a gestionar una disyuntiva más incómoda entre estabilidad de precios y apoyo a la actividad. En Europa y otras economías desarrolladas, el margen para la política monetaria es mayor, y podría utilizarse para contrarrestar parte del impacto negativo sobre el crecimiento. Los mercados, aunque volátiles, logran adaptarse a este nuevo entorno más incierto, premiando a sectores con capacidad de resiliencia o adaptación rápida.

En un escenario más adverso, el conflicto se prolonga y se intensifica. Las represalias de la Unión Europea se amplían más allá de los aranceles, afectando a sectores tecnológicos y de servicios digitales. China, por su parte, responde con medidas comerciales y financieras más contundentes, y recurre a estrategias de dumping en mercados emergentes para absorber su exceso de capacidad industrial. Las cadenas globales de valor se ven profundamente alteradas y el comercio internacional se reconfigura en bloques. El crecimiento global se resiente de forma generalizada. En Estados Unidos, la combinación de precios al alza y desaceleración del consumo genera tensiones económicas difíciles de gestionar. Europa entra en una recesión técnica, y en Asia, las economías más abiertas sufren una pérdida de dinamismo al quedar atrapadas entre las dos grandes potencias. La inflación, en este caso, coexiste con una débil demanda agregada, complicando aún más la labor de los bancos centrales. Los mercados financieros reaccionan con correcciones y una búsqueda generalizada de activos refugio.

Dicho esto, aunque el escenario negativo es coherente en términos económicos, su probabilidad de ocurrencia es baja o incluso muy baja, ya que es políticamente inaceptable para las partes implicadas. En efecto, el coste económico interno sería demasiado alto para Trump y no digamos ya para sus socios comerciales, que tienen mucho más que perder en el embate. Aunque algunos líderes mundiales puedan sentirse tentados de explotar la narrativa del enemigo externo para extraer rédito político, la racionalidad económica brilla por su ausencia. En definitiva, la historia reciente sugiere que estas ofensivas terminan, tarde o temprano, en una mesa de negociación.

Por último, en un escenario optimista, las medidas arancelarias se revelan como una jugada táctica de corto plazo, pensada para reforzar la imagen de firmeza de la administración Trump. Tras el impacto inicial, se produce una desescalada rápida y negociada, con ajustes técnicos, exenciones estratégicas y apertura de mesas bilaterales. Las relaciones comerciales se racionalizan, y aunque la globalización ya no recupera su forma anterior, se estabiliza en un nuevo equilibrio más selectivo y geopolíticamente condicionado. La economía global recupera tracción con relativa rapidez, y los bancos centrales retoman con mayor claridad sus estrategias de normalización monetaria. La inflación vuelve a ceder con cierta fluidez. Los mercados celebran la resolución del conflicto con una rotación hacia sectores industriales, energéticos y de infraestructura, que aparecen como ganadores en el nuevo equilibrio.

Naturalmente, la exposición y vulnerabilidad ante estos escenarios no es homogénea. Estados Unidos, aunque parte desde una posición de fuerza, enfrenta riesgos internos significativos. La inflación podría desbordarse si los efectos de segunda ronda ganan tracción, y las represalias, aunque menos visibles en el corto plazo, podrían golpear a sectores clave como el agroalimentario, la automoción o la tecnología avanzada. Europa, muy expuesta comercialmente, aparece como uno de los focos de mayor fragilidad. La combinación de debilidad industrial, dependencia energética y fragmentación política interna complica su capacidad de respuesta. China, epicentro del ataque arancelario, dispone de herramientas fiscales y monetarias, pero también carga con desequilibrios estructurales —sobrecapacidad, endeudamiento, crisis inmobiliaria, envejecimiento poblacional— que limitan su margen de maniobra. Asia emergente, que había sido beneficiaria del desplazamiento de manufactura desde China, ve ahora cómo los aranceles se extienden también a su territorio, cerrando vías de oportunidad. En América Latina, el efecto es más indirecto: la caída de los precios de materias primas, el aumento de la volatilidad cambiaria y el menor dinamismo global amenazan con deteriorar sus términos de intercambio, justo cuando muchas economías enfrentan ajustes fiscales complejos.

Como conclusión de una semana que quedará inmortalizada en los libros de historia, la globalización, lejos de haber muerto, entra en una fase más incierta, más tensa y más política. El comercio deja de ser un espacio de consenso técnico para convertirse en un campo de batalla geoestratégico. Las reglas del juego pueden cambiar. Lo que aún está por definirse es si la partida seguirá jugándose en la misma mesa, o si cada jugador optará por construir la suya propia.